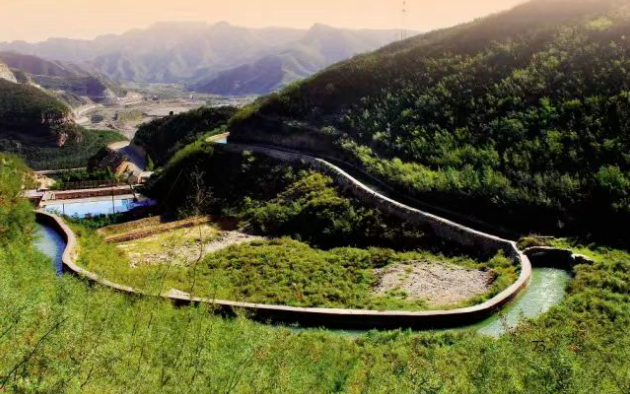

这里是总长超过2000公里的“人工天河”——引沁济蟒工程。蜿蜒于“上依绝壁,下临深渊”的崇山峻岭之间。

历史上,济源人民饱受干旱之苦。1960年至1962年,连续三年的自然灾害使济源农业经济先天不足的矛盾愈加凸显,为了彻底摆脱“吃粮靠返销、花钱靠救济”的窘况,1965年7月召开的中共济源县第二次代表大会审议通过了由济源县水利局拟定的引沁工程实施方案。当年11月,引沁济蟒工程全面开工。引沁济蟒总干渠工程施工大体分为三个阶段,1965年11月至1966年7月,济源人民单独完成渠首至蟒河口长30.35公里的总干渠一期工程建设任务,从1966年8月至1969年6月,济源和孟县共同完成从蟒河口至孟县槐树口全长82.77公里的总干渠二期工程,从1970年11月至1975年12月,由引沁局组织济、孟两县共同完成对一期工程的扩容扩建。

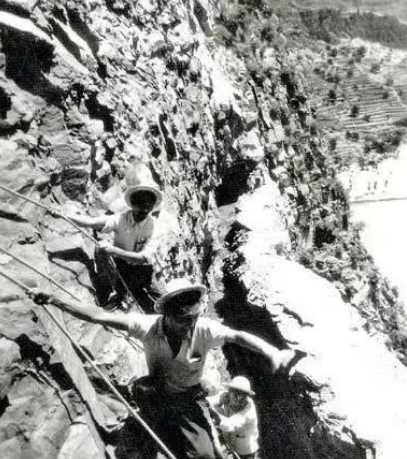

由于工程属民办公助性质,并且建于经济比较困难的时期,因此济孟两县人民付出了巨大的代价和牺牲。时任副指挥长的李传清老人珍藏着一份工程伤亡者的名单,为工程建设捐躯的62人中,年龄最大的42岁,最小的只有17岁,其中还有3位女同志。没有专家,没有材料,没有机械设备,有的只是钢铁般的意志和愚公移山精神。2005年,济源市委、市政府决定把引沁济蟒渠济源段正式更名为愚公渠。

引沁济蟒工程是当代愚公移山的真实写照,更是愚公移山精神的传承和践行。

为传承弘扬愚公移山精神,推进党建业务深度融合,8月14日,在院党组的带领下,济源市人民检察院部分党员干警来到引沁济蟒渠首,沿着先辈足迹,重温这段引沁济蟒历史。

展览馆里,在讲解员的带领下,干警们仔细观看着一幅幅历史照片、一件件珍贵实物,聆听着建设过程中一个又一个“下定决心,不怕牺牲,排除万难,去争取胜利”“完全彻底为人民服务”的动人事迹。引沁济蟒水利工程是在中国共产党领导下,依靠集体经济力量和人民群众的聪明才智,一钎钎、一镐镐、一寸寸、一段段,在崇山峻岭之间建设的“人工天河”。先辈们在工程建设中展现出的“一不怕死,二不怕苦”“艰苦创业、无私奉献”精神将永垂青史。

“愚公移山、敢为人先”不仅是济源的城市精神,也是济源检察人的铮铮誓言。济源市人民检察院将坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在习近平法治思想引领下,弘扬愚公移山精神,坚决扛起检察担当,为推进中国式现代化济源实践贡献检察智慧和力量!

遥想一九六五年

坠崖生风唬魂潭

小树多情伸枝条

忠骨幸未埋青山

一切梦想全实现

党未忘我丁怀谦

赠我当代愚公衔

为民增加正能量

不负夕阳有生年

——济源市当代愚公 丁怀谦